Хронология создания первого искусственного спутника Земли

В 1957 году Сергей Павлович Королев писал в ЦК КПСС и Совет Министров СССР:

“Просим разрешить подготовку и проведение пробных пусков двух ракет, приспособленных в варианте ИСЗ, в период апрель-июнь 1957 года, до официального начала Международного геофизического года. Ракету путем некоторых переделок можно приспособить для пуска варианта ИСЗ, имеющего небольшой полезный груз в виде приборов весом около 25 кг.

Разрабатывается ИСЗ весом около 1200 кг, куда входит большое количество разнообразной аппаратуры для научных исследований, подопытные животные и т.д. Первый запуск этого спутника установлен в 1957 году и, учитывая большую сложность, может быть произведен в конце 1957 года...”

Занимаясь созданием баллистических ракет дальнего действия и особенно межконтинентальной ракеты Р-7, Сергей Павлович Королев постоянно возвращался к идее практического освоения космоса. Его мечта приобретала реальные очертания и была близка к осуществлению после состоявшиеся встречи С.П.Королева с ведущими учеными страны по различным направлениям науки, особенно по геофизике и астрономии, определили основные задачи исследований в космическом пространстве

Постановление о работах по ИСЗ было принято 30 января 1956 г. Эти постановлением предусматривалось создание в 1957-1958 гг. и выведение ракетой типа Р-7 неориентированного ИСЗ (объект "Д") массой 1000-1400 кг с аппаратурой для научных исследований массой 200-300 кг. Срок первого пробного пуска объекта "Д" устанавливался в 1957 г.

К июлю 1956 г. эскизный проект был готов и определился состав научных задач, решаемых спутникам, что составило идейную основу новой разработки. С помощью спутника "Д" предусматривалось проведение научных исследований, включая измерение плотности, ионного состава атмосферы, корпускулярного излучения Солнца, магнитных полей, изучение космических лучей и т.д. Наряду с этими задачами планировалось получение данных, относящихся к созданию более совершенных ориентированных ИСЗ, в частности по тепловому режиму спутника, торможению его в верхних слоях атмосферы и продолжительности обращения на орбите, особенностям движения относительно центра масс, точности определения координат и параметров орбиты, вопросам энергопитания бортового оборудования с использованием солнечных батарей.

Поставленные задачи определили конструкцию космического объекта "Д". Сбрасываемый защитный кожух состоял из трёх отдельных частей (переднего малого конуса и двух полуоболочек), которые в момент отделения конуса разбрасывались в разные стороны пружинными механизмами и освобождали антенны, устанавливавшиеся в рабочее положение с помощью своих механизмов. На поверхности спутника располагались жалюзи системы терморегулирования, состоящие из 16 отдельных секций, открывающих и закрывающих змеевики-радиаторы с помощью четырёх электроприводов, управляемых системой электроавтоматики системы терморегулирования. Кроме того, на поверхности спутника были установлены солнечные батареи (четыре секции на боковой поверхности, четыре - на верхнем и одна - на нижнем днище).

На спутнике впервые была установлена система управления бортовым комплексом в релейно-проводном исполнении с автоматическим электронным программно-временным устройством (АПВУ) и радиорелейным обменом данными о состоянии систем спутника по замкнутому контуру "космический аппарат - Земля". В качестве основного компонента системы управления бортовым комплексом был применён логический автомат (ЛА) в виде единого электрического комплекса для реализации функций логической обработки командных воздействий, поступающих от программно-временного устройства радиолинии, формирования и выдачи команд в системы коммутации и распределения электроэнергии по системам обеспечения подрыва пиротехничских средств, контроля исполнения команд. Бортовые системы к логическому автомату подключались с помощью кабельной сети.

На Земле создавался комплекс средств, обеспечивающих получение информации, передаваемой со спутника, наблюдения за его орбитой, а также передачу необходимых команд на борт спутника. Такой комплекс должен был включать достаточно большое количество измерительных пунктов (до 15), размещенных на территории СССР. При чрезвычайно коротких сроках создания спутника для наблюдения за его полётом приходилось рассчитывать только на средства наблюдения, предназначенные для ракеты Р-7, ограничить время полезной работы спутника всего 7-10 сут и не надеяться на достаточную точность измерений орбиты.

Такой, заранее ограниченный подход оправдывался тем, что спутник "Д" был только предпосылкой для разработки ориентируемого спутника "ОД", снабженного системой ориентации, сбрасываемой кассетой для доставки результатов исследований с орбиты на Землю, лёгкой малогабаритной аппаратурой, а также солнечной батареей в качестве источника энергии.

Чуть позже ОКБ-1 внесло предложение о запуске простейшего спутника массой порядка 100 кг в апреле-мае 1957 г. до начала Международного геофизического года (июль 1957 г.). В связи с новым предложением ОКБ-1 15 февраля 1957 г. было принято Постановление, предусматривающее выведение простейшего неориентированного спутника Земли (объект "ПС") на орбиту, проверка возможности наблюдения за "ПС" на орбите и прием сигналов, передаваемых с объекта "ПС". Разрешалось выведение двух спутников с использованием двух ракет Р-7 (8К71) с минимальными доработками. Запуск спутников разрешался только после одного - двух пусков ракеты Р-7 с положительными результатами.

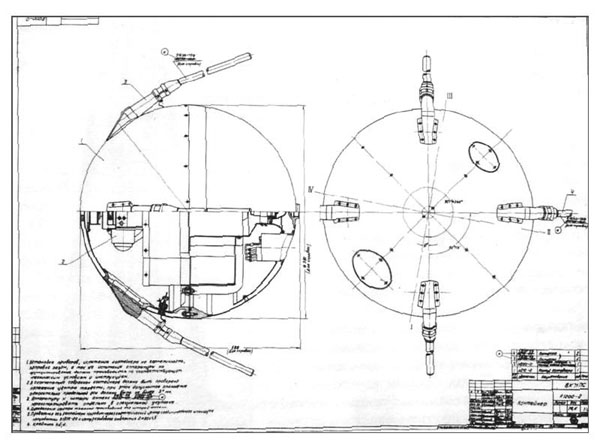

Простейший спутник ПС-1 представлял собой герметичный контейнер сферической формы диаметром 580 мм. Его корпус состоял из двух полуоболочек со стыковочными шпангоутами, соединенных между собой 36 болтами. Герметичность стыка обеспечивалась резиновой прокладкой. После сборки контейнер заполнялся осушенным азотом до давления 1,3 кг/см2 . В верхней полуоболочке располагались две антенны, состоящие из двух штырей каждая (одна имела штыри длиной по 2,4 м, другая - по 3,9 м), а также пружинный механизм, разводящий штыри на угол 35о от продольной оси контейнера. Снаружи верхняя полуоболочка была покрыта защитным экраном, а на её внутренней поверхности располагался кронштейн для крепления радиопередатчика с двумя частотами излучения (разработчик В.И. Лаппо из НИИ-885, Главный конструктор М.С.Рязанский). Блок электропитания, состоящий из трёх батарей серебряно-цинковых элементов, был создан в Институте источников тока под руководством Н.С.Лидоренко. В состав аппаратуры ПС-1 входили также дистанционный переключатель, вентилятор системы терморегулирования, сдвоенное термореле и контрольные термо- и барореле.

Модификация Р-7 (8К71) для запуска первого ИСЗ 4 октября 1957 года

Сборочный чертеж первого искусственного спутника Земли (ИСЗ)

Радиопередатчик мощностью 1 Вт периодически излучал сигналы длительностью 0,4 с попеременно на волнах 7 и 15 м. Длительность сигналов изменялась при повышении (выше 500С) или понижении (ниже 00 С) температуры и при падении давления ниже 0,35 кгс/см2 за счёт срабатывания одного из контрольных термо- или барореле. Температура в ПС-1 поддерживалась вентилятором, срабатывающим от сдвоенного термореле при температуре выше 230 С. Источники энергопитания были рассчитаны на беспрерывную работу в течение двух недель. Общая масса ПС-1 составила 83,6 кг. Для стыковки ПС-1 предусматривался жёстко закреплённый с блоком ракеты Р-7 переходной отсек. Специальная система отделения спутника от ракеты обеспечивала сброс головного обтекателя и после разделения самостоятельный полёт ПС-1.

Изготовление первого ИСЗ было настолько срочным, что работа производственников и конструкторов происходила одновременно. Основная трудность была в изготовлении сферических полуоболочек гидровытяжкой, их сварке со шпангоутом и полировке наружных поверхностей: на них не допускалась даже малейшая царапина, сварка швов должна быть герметичной и контролировалась рентгеном, а герметичность собранного контейнера проверялась гелиевым течеискателем ПТИ-4.

При экспериментальной отработке спутника проводились макетирование размещения бортовой аппаратуры, кабельной сети и механизмов; проверки на герметичность спутника после его сборки с помощью гелиевого течеискателя; отработка процессов сброса головного обтекателя и отделения спутника от ракеты-носителя (макетный образец спутника многократно стыковался и отстыковывался от РН с одновременным сбросом головного обтекателя); отработка теплового режима в целях определения реальных температур спутника.

Экспериментальная отработка спутника подтвердила высокую надёжность его конструкции, аппаратуры, что позволило принять решение о его запуске.

Подготовка спутника к полёту на полигоне проводилась в монтажно-испытательном корпусе технической позиции РН, где было организовано специальное рабочее место. Все системы спутника подвергались проверке на функционирование.

Подготовка ракеты Р-7 ПС на технической позиции проводилась под особым контролем и наблюдением, причём особое внимание уделялось контролю правильности прохождения команд на сброс головного обтекателя и отделение спутника.

Запуск ракет с первым искусственным спутником Земли осуществлялся в соответствии с "Программой проведения пробных запусков простейших неориентированных ИСЗ (объект "ПС") с помощью изделия 8К71ПС", утвержденной Д.Ф.Устиновым, В.Д.Калмыковым, А.Н.Несмеяновым, В.М.Рябиковым, М.И.Неделиным.

Пуск ракеты с первым ИСЗ состоялся 4 октября 1957 г. в 22 ч 28 мин по московскому времени (это был пятый пуск ракеты Р-7). 2 ступень ракеты со спутником вышла на орбиту с перигеем 223 и апогеем 950 км и временем одного оборота вокруг Земли 96,2 мин. спутник находился на орбите до 4 января 1958 г., совершив 1440 оборотов, центральный блок ракеты совершил 882 оборота вокруг Земли и вошёл в плотные слои атмосферы 2 декабря 1957 г.

Запуск первого спутника Земли и его полёт получил ошеломляющей мировой резонанс. Практически вся мировая пресса говорила об этом событии.

Подготовлено по материалам сайтов, размещенных в сети ИНТЕРНЕТ